发布时间:2024-9-26

发布时间:2024-9-26 作者:管理员

作者:管理员 浏览量:939

浏览量:939近日,我院外三科顺利完成了2例胃肠道间质瘤手术。其中一例为腹腔镜下胃间质瘤切除术,第二例为小肠间质瘤术后复发,再次手术切除。案例一:一个月前,70岁的陈先生因恶心、呕吐伴呕血前往我院就诊,经胃镜以及腹部CT发现,胃体小弯侧后壁有个直径5cm大小的肿瘤,考虑胃间质瘤可能性大。金鑫主任团队采用腹腔镜下胃间质瘤切除,这种微创的手术方式仅仅需要5个0.5—1.2厘米大小的小孔即可将肿瘤从胃上完整切除,相较于传统手术,其创伤更小、恢复更快、痛苦更少。手术顺利,术中无明显出血,术后确诊为胃间质瘤(中度风险),现已顺利出院。患者及家属对此次手术效果表示非常满意,切实体验到微创手术相比传统开腹手术的优越性。

腹部CT检查所示:

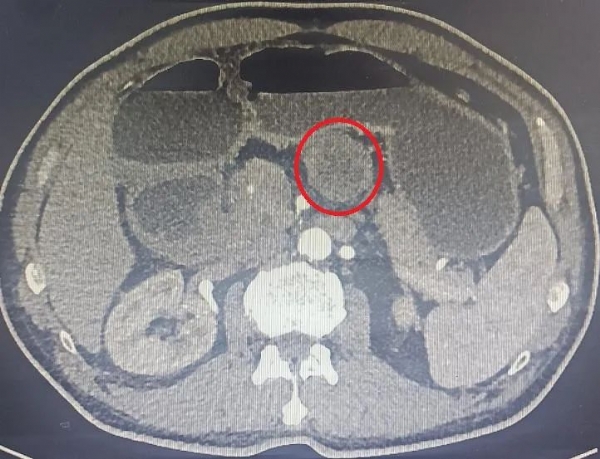

案例二:本市的刘女士,因“小肠间质瘤术后3年余,右下腹痛3天”来我院就诊。询问病史得知:患者于3年前曾因“小肠间质瘤”与外院行开腹手术治疗,术后服用“甲磺酸伊马替尼”1年多自行停药,未再定期复查。之后患者间断出现恶心、呕吐不适,3天前再次出现恶心、呕吐不适,并出现腹痛。腹部CT结果提示:患者右下腹有个7.5×4.5cm大小的肿瘤。考虑为小肠间质瘤复发。

腹部CT检查所示:

考虑到患者上次为开腹手术史,且手术出血较多,腹腔局部极有可能粘连较重,容易损伤附近的小肠和结肠等。另外由于间质瘤较大,质地脆,血供丰富,容易出现出血,经考虑后选择开腹手术。手术顺利完成,患者现已康复出院。术后确认为小肠间质瘤(高度风险),后续仍需口服靶向药物治疗,定期复查。

科普小贴士-胃肠道间质瘤

什么是胃肠间质瘤?胃肠道间质瘤(gastrointestinal stromaltumors,GIST)是消化道最常见的间叶源性肿瘤,是一类起源于胃肠道间叶组织的实体肿瘤,间质瘤可以长在胃、十二指肠、小肠、结直肠等腹腔脏器,大约占了胃肠道恶性肿瘤的0.1%—3%,其中60%—70%发生在胃,20%—30%发生在小肠。提到胃肠道间质瘤,许多人都会联想到高发病的胃癌和肠癌。其实胃肠道间质瘤虽然常发生在胃、小肠,但独立于胃癌、肠癌。在发病机制上,胃肠间质瘤也与其他消化道肿瘤存在本质不同——大部分的胃肠间质瘤存在特征性的特定基因突变(c-kit或PDGFRA基因)。胃肠道间质瘤局部侵袭性不如胃癌和肠癌,较少通过淋巴结转移,因此早期症状比胃癌、肠癌更为隐匿,会在长到一定程度才会有反应。随着瘤体的增大,患者会表现出一些明显的症状,包括恶心、呕吐、腹痛、黑便和贫血等。另一方面,胃肠道间质瘤一般看不到异常,也摸不到包块,由于不易被诊断发现,部分患者确诊时已为晚期。胃肠间质瘤如何治疗?除了部分无症状的极小(<2cm)的肿瘤,手术切除是大部分胃肠间质瘤的首选治疗方案。绝大多数(>95%)的胃肠间质瘤可以获得根治性切除。对于一部分评估后判断为无法根治性切除或手术创伤及风险过大的患者,通过靶向药物的术前治疗,可以达到肿瘤缩减,从而重新获得根治性手术条件。已经发生或有术后较高可能(中度及高度风险)发生复发转移的胃肠间质瘤患者,需要接受靶向药物(伊马替尼、舒尼替尼、瑞戈非尼和瑞派替尼等)的治疗。胃肠间质瘤如何预防?虽然胃肠间质瘤发病的分子机制已经被揭示(c-kit或PDGFRA基因的功能获得性突变),但是临床上还没有有效的手段预防该突变的发生。对于胃肠间质瘤的预防主要还是需要早期胃镜发现、适时干预。